Kontakt

Prof. Dr.-Ing. habil. Sven Grundmann

Statikgebäude (Haus IV) / Raum 105

Albert-Einstein-Straße 2

18059 Rostock

Fon +49 (0) 381 498 - 9310

Fax +49 (0) 381 498 - 9312

sven.grundmannuni-rostockde

Studentische Arbeiten

Informationen zu

Im Sommer- und Wintersemester

(ab 6. Semester B.Sc.)

Lern- und Qualifikationsziele (Kompetenzen)

Die Studierenden weisen nach, dass sie fähig sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine bestimmte Aufgabe unter Anleitung selbständig und erfolgreich zu bearbeiten und wissenschaftlich begründet theoretische und praktische Kenntnisse zur Lösung eines Problems beizutragen.

Lehrinhalt

Die Aufgabenstellung kann sowohl praktischer als auch theoretischer Natur sein. Sie soll dem fortgeschrittenen Wissensstand in der Fachdisziplin entsprechen und in der Regel die im Berufsleben auftretenden Problemstellungen behandeln. Die Abschlussprüfung besteht aus der schriftlichen Bachelorarbeit, die gegebenenfalls auch Hardware- und/oder Software-Komponenten sowie experimentelle Aufgaben enthält, und dem Kolloquium.

Zuordnung zu Curricula

- Bachelor Maschinenbau

Empfohlene Teilnahmevoraussetzung

Kenntnisse entsprechend der Module:

- Grundlagen der Strömungsmechanik

- Aerodynamik und Hydrodynamik (Strömungsphysik)

- Angewandte Strömungssimulation (Strömungstechnechnische Entwurfs- und Simulationsverfahren)

Dauer, Termin und Prüfungsleistung sowie Arbeitsaufwand für Studierende

| B.Sc. Maschinenbau | 2021 | 2013 (auslaufend) |

|---|---|---|

| Dauer | ein Semester | ein Semester |

| Termin | jedes Semester | jedes Semester |

| Prüfungsvorleistung | keine | keine |

| 1. Prüfungsleistung |

Abschlussarbeit (16 Wochen) (66,6% der Modulnote) |

Abschlussarbeit (16 Wochen) (66,6% der Modulnote) |

| 2. Prüfungsleistung |

Kolloquium: • Vortrag (20 Minuten) • Diskussion (30 Minuten) (33,3% der Modulnote) |

Kolloquium: • Vortrag (20 Minuten) • Diskussion (30 Minuten) (33,3% der Modulnote) |

| Anrechnung | 15 Leistungspunkte | 15 Leistungspunkte |

|

Gesamtarbeitsaufwand davon: | 450 Stunden | 450 Stunden |

| Präsenzzeit | 8 Stunden | 8 Stunden |

|

Prüfungsvorbereitung, Prüfungsvorleistung, und Prüfung | 442 Stunden | 442 Stunden |

Im Sommer- und Wintersemester

(3. Semester M.Sc.)

Lern- und Qualifikationsziele (Kompetenzen)

Die Studierenden weisen nach, dass sie fähig sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine bestimmte Aufgabe unter Anleitung selbständig und erfolgreich zu bearbeiten und wissenschaftlich begründet theoretische und praktische Kenntnisse zur Lösung eines Problems beitragen können.

Lehrinhalt

Die Studierenden erwerben in einer ersten umfangreichen wissenschaftlichen Arbeit die Kompetenz, eine in sich geschlossene, ggf. auch fachgebietsübergreifende ingenieurwissenschaftliche Aufgabe unter Anleitung selbständig zu bearbeiten. Die Studierenden weisen nach, dass sie befähigt sind, die Aufgabenstellung, den Lösungsweg sowie die Ergebnisse ihrer Arbeit entsprechend geltender Standards und unter Verwendung des jeweiligen Fachvokabulars in hoher Qualität darzustellen, fachwissenschaftlich einzuordnen und kritisch zu reflektieren.

Zuordnung zu Curricula

- Master Maschinenbau

Empfohlene Teilnahmevoraussetzung

Kenntnisse entsprechend der Module:

- Grundlagen der Strömungsmechanik

- Aerodynamik und Hydrodynamik (Strömungsphysik)

- Angewandte Strömungssimulation (Strömungstechnechnische Entwurfs- und Simulationsverfahren)

- Numerische Strömungsmeachnik (Numersiche Fluidmechanik)

- Experimentelle Strömungsmechanik

- Nichtnewtonsche Fluidmechanik

Dauer, Termin und Prüfungsleistung sowie Arbeitsaufwand für Studierende

| M.Sc. Maschinenbau | 2022 | 2019 (auslaufend) |

|---|---|---|

| Dauer | ein Semester | ein Semester |

| Termin | jedes Semester | jedes Semester |

| Prüfungsvorleistung | keine | keine |

| 1. Prüfungsleistung |

Bericht/Dokumentation 40-70 Seiten (20 Wochen) (75% der Modulnote) |

Bericht/Dokumentation (20 Wochen) (75% der Modulnote) |

| 2. Prüfungsleistung |

Kolloquium: • Vortrag (15-20 Minuten) • Diskussion (5-10 Minuten) (25% der Modulnote) |

Kolloquium: • Vortrag (15-20 Minuten) • Diskussion (5-10 Minuten) (25% der Modulnote) |

| Anrechnung | 18 Leistungspunkte | 18 Leistungspunkte |

|

Gesamtarbeitsaufwand davon | 540 Stunden | 540 Stunden |

| Präsenzzeit | 7 Stunden | 8 Stunden |

|

Prüfungsvorbereitung, Prüfungsvorleistung, und Prüfung | 533 Stunden | 532 Stunden |

Im Sommer- und Wintersemester

(ab 4. Semester M.Sc.)

Lern- und Qualifikationsziele (Kompetenzen)

Die Studierenden weisen nach, dass sie fähig sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine bestimmte Aufgabe unter Anleitung selbständig und erfolgreich zu bearbeiten und wissenschaftlich begründet theoretische und praktische Kenntnisse zur Lösung eines Problems beitragen können.

Lehrinhalt

Die Aufgabenstellung kann sowohl praktischer als auch theoretischer Natur sein. Sie soll dem fortgeschrittenen Wissensstand in der Fachdisziplin entsprechen und in der Regel die im Berufsleben auftretenden Problemstellungen behandeln. Die Master-Arbeit besteht aus der schriftlichen Arbeit (die gegebenenfalls auch Hardware- und/oder Software-Komponenten sowie experimentelle Aufgaben enthält) und dem Kolloquium.

Zuordnung zu Curricula

- Master Maschinenbau

Empfohlene Teilnahmevoraussetzung

Kenntnisse entsprechend der Module:

- Grundlagen der Strömungsmechanik

- Aerodynamik und Hydrodynamik (Strömungsphysik)

- Angewandte Strömungssimulation (Strömungstechnechnische Entwurfs- und Simulationsverfahren)

- Numerische Strömungsmeachnik (Numersiche Fluidmechanik)

- Experimentelle Strömungsmechanik

- Nichtnewtonsche Fluidmechanik

Dauer, Termin und Prüfungsleistung sowie Arbeitsaufwand für Studierende

| M.Sc. Maschinenbau | 2022 | 2019 (auslaufend) |

|---|---|---|

| Dauer | ein Semester | ein Semester |

| Termin | jedes Semester | jedes Semester |

| Prüfungsvorleistung | keine | keine |

| 1. Prüfungsleistung |

Abschlussarbeit 60-100 Seiten (20 Wochen) (66,6% der Modulnote) |

Abschlussarbeit 750 Stunden (20 Wochen) (66,6% der Modulnote) |

| 2. Prüfungsleistung |

Kolloquium: • Präsentation (20 Minuten) • Diskussion (20 Minuten) (33,3% der Modulnote) |

Kolloquium: • Präsentation (20 Minuten) • Diskussion (20 Minuten) (33,3% der Modulnote) |

| Anrechnung | 30 Leistungspunkte | 30 Leistungspunkte |

|

Gesamtarbeitsaufwand davon | 900 Stunden | 900 Stunden |

| Präsenzzeit | 7 Stunden | 8 Stunden |

|

Prüfungsvorbereitung, Prüfungsvorleistung, und Prüfung | 893 Stunden | 892 Stunden |

Themen

Wir haben immer diverse Aufgaben für Ihre studentischen Arbeiten im Rahmen unserer Forschungsaktivitäten anzubieten. Nicht alle denkbaren Aufgabenstellungen sind konkret ausformuliert. Wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie uns an und wir finden für Ihre persönlichen Interessen einen Aufgabenbereich für Sie. Sprechen Sie uns einfach an.

Für Ihre studentische Arbeiten bieten wir Ihnen beispielsweise folgende Themen zur Bearbeitung an:

LDA Messungen in einer Reaktorkühlströmung mit Luftblasen

Themenvorschlag für eine Bachelorarbeit oder Studienarbeit

In dieser Arbeit sollen Laser-Doppler-Anemometrie (LDA)-Messungen durchgeführt werden. Das Modell bildet eine Reaktorkühlströmung ab, in der optional auch Luftblasen enthalten sind, die ein Sieden des Kühlwassers modellieren. Hintergrund der Arbeit ist die Bereitstellung von Turbulenzmessdaten als Vergleichsdaten für MRV. Die Messung von Turbulenz mittels MRV in zweiphasigen Strömungen befindet sich noch in der Entwicklung und daher werden die LDA-Daten zur Validierung benötigt. Die Arbeit beinhaltet neben den LDA-Messungen auch den Vergleich mit den MRT-Daten.

Kontakt: Swantje Romig, David Frank

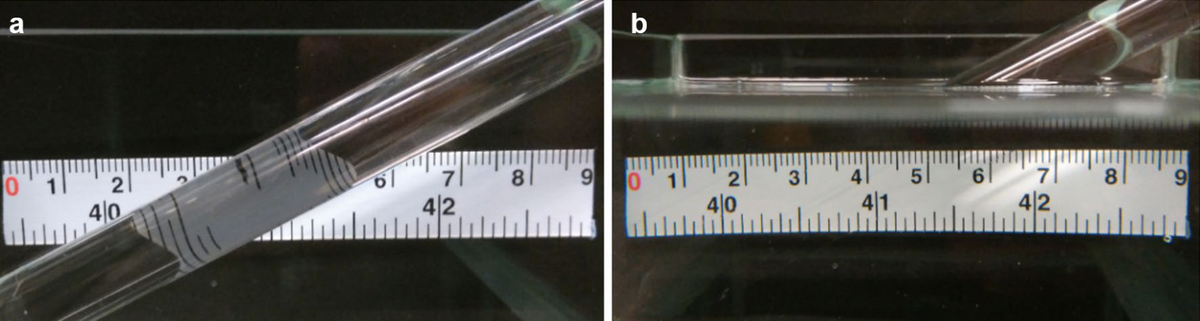

Herstellung und Charakterisierung eines brechungsindexangepassten Fluids zur Untersuchung disperse Mehrphasenströmungen

Themenvorschlag Bachelor-, Studien- oder Masterarbeit

Zur optischen Untersuchung von Partikelströmungen in komplexen Geometrien oder dichte Suspensionen ist der Einsatz sogenannter „Refractive Index Matched“ (RIM)-Fluide erforderlich. Ziel ist es, ein Fluid zu entwickeln, dessen Brechungsindex dem von PMMA entspricht, um optische Verzerrungen an den Grenzflächen zu vermeiden. Im Rahmen dieser Arbeit soll ein geeignetes RIM-Fluid hergestellt und experimentell charakterisiert werden. Hierbei stehen insbesondere folgende Arbeitsschritte im Fokus:

- Auswahl geeigneter Rezepturen zur Brechungsindexanpassung an PMMA

- Experimentelle Untersuchung physikalischer Eigenschaften (Brechungsindex, Dichte, Viskosität) in Abhängigkeit von Temperatur und Mischungsverhältnis

- Einsatz von Viskosimetern und Refraktometern zur Quantifizierung

- Bewertung der MRT-Kompatibilität des Fluids

- Evtl. Entwicklung und Aufbau eines Demonstrators zur Visualisierung einer partikelbeladenen Strömung

Kontakt: David Frank

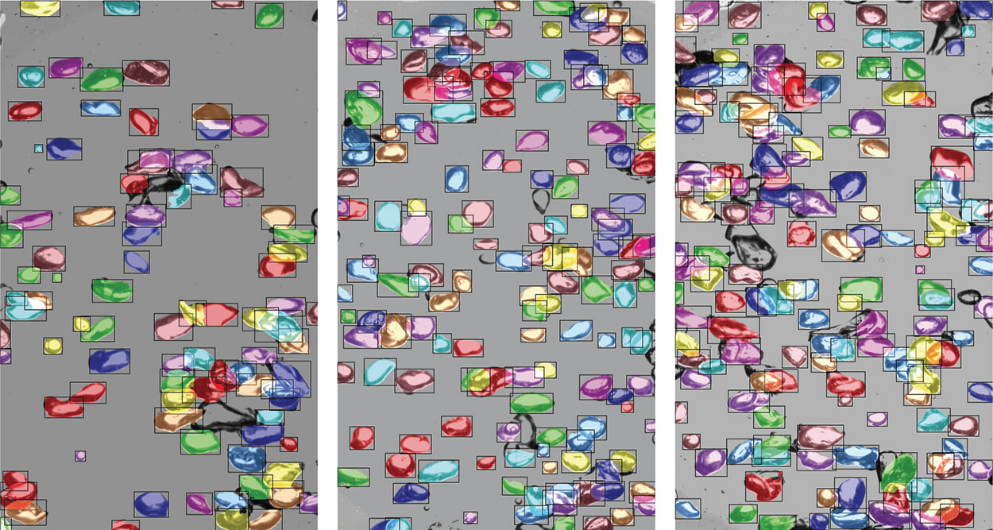

Entwicklung eines Deep-Learning-Ansatzes zur Segmentierung von Blasen in Mehrphasenströmungen

Themenvorschlag Studien- oder Masterarbeit

Zur Analyse von Blasenströmungen ist die zuverlässige Segmentierung einzelner Blasen in Bilddaten essenziell. Klassische Bildverarbeitungsverfahren wie Hough-Transformation oder watershed-algorithmen stoßen jedoch bei überlappenden oder deformierten Blasen an ihre Grenzen. In dieser Arbeit soll ein Deep-Learning-Ansatz auf Basis neuronaler Netze entwickelt werden, der mithilfe synthetischer Daten trainiert wird.

Im Rahmen der Arbeit sollen folgende Punkte bearbeitet werden:

- Auswahl und Implementierung eines geeigneten Segmentierungsmodells (z. B. Mask R-CNN oder SoloV2)

- Generierung synthetischer Trainingsdaten, z. B. durch Nutzung vorhandener Datensätze oder Raytracing mit Blender

- Ggf. Ergänzung der Bilddaten um realistische Kameraeffekte (Unschärfe, Rauschen)

- Training und Validierung des Modells mit synthetischen und ggf. realen Bildern

Kontakt: David Frank

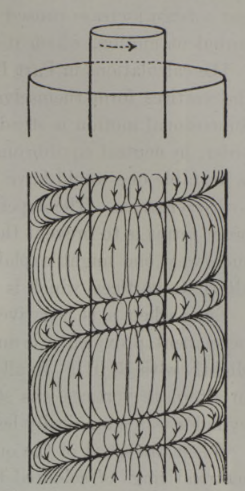

Aufbau eines Taylor-Couette-Prüfstands zur Untersuchung von Mehrphasenströmungen

Themenvorschlag Bachelor-, Studien- oder Masterarbeit

Die Taylor-Couette-Strömung ist ein etabliertes Modellsystem der Strömungsmechanik. Sie eignet sich besonders zur Untersuchung von Mehrphasenströmungen, etwa mit Luftblasen oder Partikeln, und deren Einfluss auf Turbulenz, Stabilität und Wandreibung.

Ziel dieser Arbeit ist der Entwurf und Aufbau eines Prüfstands, mit dem sich partikel- und blasenbeladene Couette-Strömungen auch im MRT untersuchen lassen. Die Arbeit umfasst:

- Literaturrecherche zur Taylor-Couette-Strömung mit Fokus auf Mehrphasenströmungen

- Strömungsmechanische und konstruktive Auslegung des Prüfstands

- Auswahl geeigneter Materialien und Komponenten (z. B. MR-kompatibel)

- Fertigung und Aufbau des Systems

- Inbetriebnahme und ggf. Validierung mit ersten Messungen

Kontakt: David Frank

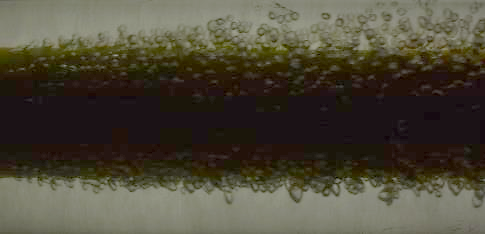

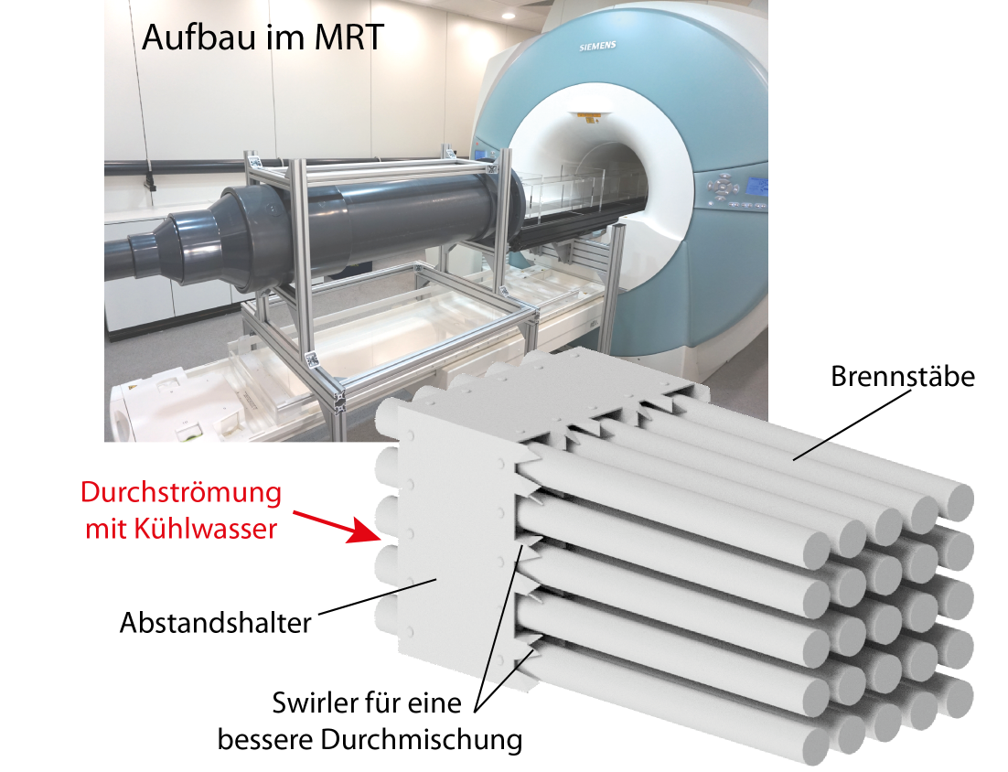

Experimentelle Untersuchung von Blasen in einer Reaktorströmung

Themenvorschlag Bachelor-, Studien- oder Masterarbeit

Im Rahmen eines Forschungsprojekts soll der Einfluss von Dampfblasen in einer reaktorähnlichen Strömung untersucht werden, mit Bezug zur Sicherheit in unter anderem Druckwasserreaktoren (PWR). Hierzu wird ein experimenteller Aufbau entwickelt, der einen Reaktorkernabschnitt als Mockup abbildet und mithilfe von Magnetresonanz-Velocimetrie (MRV) dreidimensional vermessen wird. Die experimentellen Ergebnisse dienen der Validierung numerischer Simulationen.

Vorgesehene Arbeitsschritte:

- Literaturrecherche zu Strömungs- und Siedevorgängen in Brennstabkammern

- Auslegung eines MRT-kompatiblen Versuchsaufbaus

- Planung und ggf. Durchführung optischer Vorversuche

- Vorbereitung und (optional) Durchführung einer MRV-Messkampagne

Kontakt: David Frank

Experimentelle Untersuchungen am Modell eines Flettner-Rotors

Themenvorschlag für Studienarbeiten

Bereits 1924 fuhr das erste Schiff, dass zwei Flettner-Rotor als Antrieb besaß, die Buckau über die Nordsee – und im Jahr 1926 überquerte die Buckau erfolgreich den Atlantik. Im gleichen Jahr wurde das Frachtschiff Babara in Dienst gestellt, das mit drei Flettner-Rotoren als Zusatzantrieb ausgerüstet wurde und ebenfalls die Testphase erfolgreich abschloss.

Danach wurden Flettner-Rotoren als nicht wirtschaftlich gegenüber den etablierten Antriebsarten von Schiffen betrachtet. Erst mit stark steigenden Treibstoffkosten in den Ölkrisen der 1970er Jahre sowie im Zusammenhang mit Forderungen zur Senkung von CO2-Emissionen in der Schifffahrt rücken Flettner-Rotoren als Zusatzantrieb bei Schiffen wieder in den Fokus. Inzwischen gehören die Flettner-Rotoren der beiden Scandlines Fähren Copenhagen und Berlin zum Alltagsbild des Rostocker Überseehafens.

Im Rahmen studentischer Arbeiten sollen experimentelle Untersuchungen am Modell eines Flettner-Rotors bei verschiedenen Parameterkonfigurationen konzipiert, durchgeführt sowie ausgewertet werden. Der spezifische Versuchsaufbau und die zugehörigen Parameter ergeben sich aus der für Ihre Arbeit definierten Aufgabenstellung.

Kontakt: Dr.-Ing. Frank Hüttmann

Aufbereitung experimenteller MRV-Messdaten

Themenvorschlag Bachelorarbeit

Mittels MRV können innerhalb weniger Stunden umfassende zwei- und dreidimensionale Datensätze gewonnen werden, die verarbeitet und visuell aufbereitet werden müssen. Für verschiedene Anwendungsfälle von der Medizin bis zur Reaktorsicherheit stehen Messdaten zur Verfügung die im Rahmen einer Bachelorarbeit wissenschaftlich aufbereitet werden sollen.

Das ausgeschriebene Thema umfasst unter anderem:

- Literaturrecherche zu numerischen und experimentellen Vergleichsdaten des jeweiligen Anwendungsfalles

- Einarbeitung in die Datenauswertung und –verarbeitung mittels Matlab, Paraview und Bildbearbeitungssoftware zur Erstellung von aussagekräftigen Grafiken

- Auswertung und Interpretation der Ergebnisse und ggf. Vergleich mit numerischen oder experimentellen Referenzdaten

Kontakt: Dr. K. John

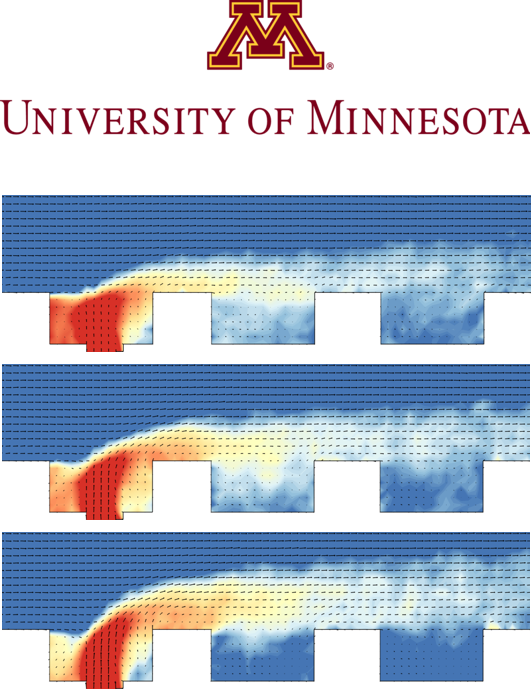

Kühlkonzepte für die nächste Generation konventioneller und elektrischer Antriebe

Themenvorschlag Bachelor-, Studien- oder Masterarbeit

In Zusammenarbeit mit Forschern der University of Minnesota werden wir neue Konzepte für prall- und filmgekühlte Bauteile entwerfen und mit verschiedenen experimentellen und numerischen Methoden untersuchen. Die Hauptuntersuchungsmethode in Rostock ist die Magnetresonanz-tomographie. Als studentische Hilfskraft oder im Rahmen einer Abschlussarbeit könnt ihr an folgenden Themen mitarbeiten:

- Konzeption & Konstruktion

- Modellbau mit Selektiven Lasersintern und anderen Techniken

- Assistenz bei den Messungen am MRT-Scanner

- Zusammenarbeit mit Studierenden der University of Minnesota

Kontakt: Dr. M. Bruschewski

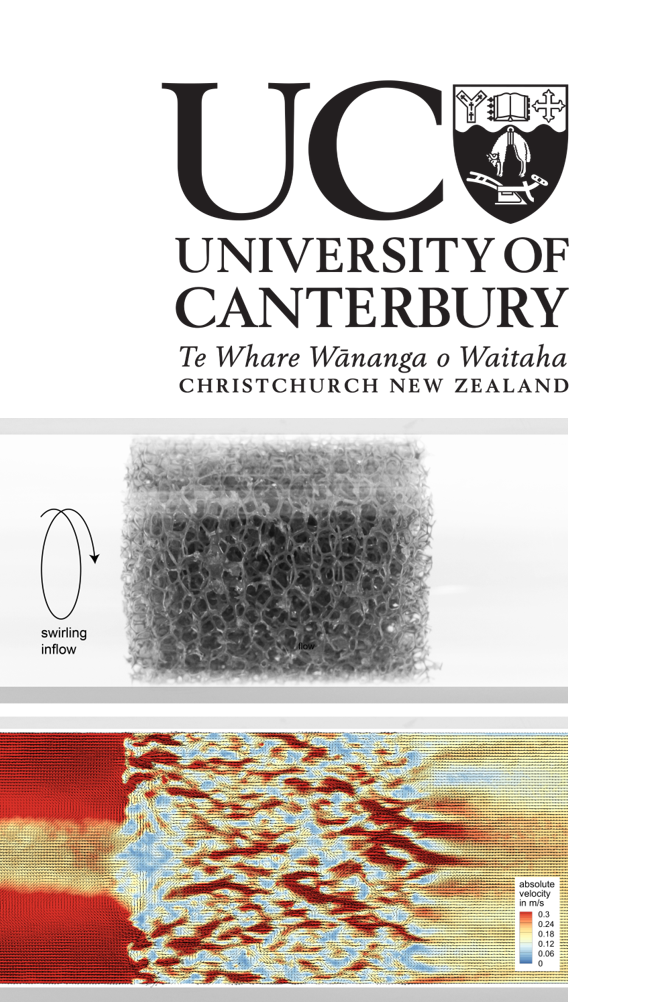

Strömung durch permeable Strukturen

Themenvorschlag Bachelor-, Studien- oder Masterarbeit

In Zusammenarbeit mit Forschern der University of Canterbury forschen wir an den strömungsphysikalischen Eigenschaften von porösen Medien, wie beispielsweise Schwämmen, Filtern und Katalysatoren. Ähnliche Strukturen treten auch in Natur und Medizin auf. Während unsere Partner in Neuseeland die Strömung simulieren, arbeiten wir in Rostock mit der Magnetresonanztomographie. Wir bieten euch folgende Tätigkeitsfelder:

- Konzeption & Konstruktion

- Modellbau mit Selektiven Lasersintern und anderen Techniken

- Assistenz bei den Messungen am MRT-Scanner

- Zusammenarbeit mit Studierenden der University of Canterbury

Kontakt: Dr. M. Bruschewski

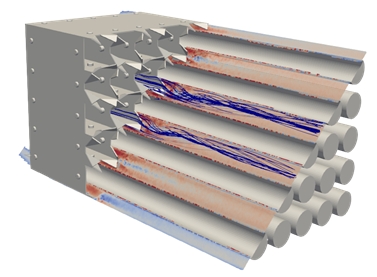

Nukleare Reaktorsicherheit

Themenvorschlag Bachelor-, Studien- oder Masterarbeit

Nukleare Reaktoren werden weltweit zur Sicherung der Energieversorgung eingesetzt. Trotz des deutschen Atomausstiegs, besteht weiterhin ein großes Interesse am Kompetenzerhalt auf diesem Gebiet und der weiteren Erforschung und Gewährleistung der Reaktorsicherheit. Am Lehrstuhl Strömungsmechanik wird in enger Zusammenarbeit mit einem Industriepartner der Einsatz der MRV Messtechnik zur Bereitstellung von experimentellen Validierungsdaten untersucht.

Das ausgeschriebene Thema umfasst unter anderem:

- Eine umfangreiche Literaturrecherche zu den numerischen und experimentellen Verfahren im Bereich Reaktorsicherheit

- Begleitung von Messungen und/oder numerischen Simulationen

- Auswertung der experimentellen Daten und Vergleich mit numerischen Ergebnissen unter Anwendung automatisierter „data matching“-Prozesse.

Kontakt: Dr. K. John

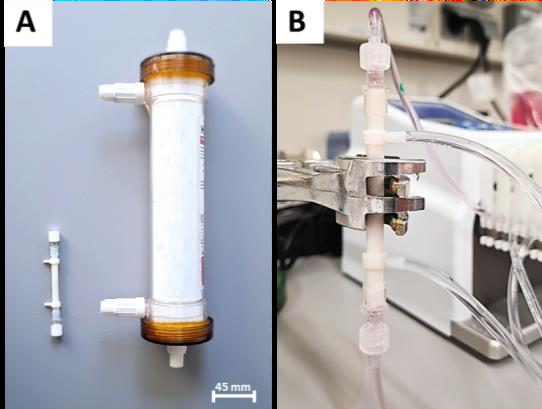

Numerische Strömungssimulation eines Mikro-Dialysators für die Blutanalytik

Themenvorschlag Bachelor- oder Studienarbeit

Die Dialyse von Blut ist ein lebensrettender Vorgang für viele chronisch kranke Patienten. Bei diesem Vorgang erfolgt ein Austausch von unerwünschten Blutbestandteilen über eine Membran. In der Medizintechnik werden Dialysatoren als vom Blut des Patienten durchströmte Kapillarbündel konstruiert, welche im Gegenstrom axial vom Dialysefluid umströmt werden. Der Stoffaustausch erfolgt durch die semipermeable Wand der Kapillaren.

Eine Variante dieser Dialysatoren wird nun auch für die Blutanalyse erforscht, bei der eine Miniaturisierung des Dialysatoraufbaus durchgeführt wurde. In diesem Mikro-Dialysator strömt anstelle von Blut Blutplasma und anstelle der Dialyseflüssigkeit ein Testfluid. Die angestrebte Geometrie besteht in Anlehnung an einen humanmedizinischen Dialysator aus einem Zylinder mit 4 mm Durchmesser, der im mittleren Teil mit axial ausgerichteten Hohlfasern als Kapillaren gefüllt ist. Versorgungsanschlüsse und Dichtmasse sorgen für eine Trennung der Blutplasmaströmung durch die Hohlfasern von der Umspülung mit Testfluid.

In der hier geplanten Arbeit soll eine numerische Strömungssimulation für beide Strömungsbereiche eines vorgegebenen Mikro-Dialysators durchgeführt werden. Das Ziel ist es, die Strömungsgeschwindigkeitsfelder im Blutplasmastrom und im Testfluid zu ermitteln. Dabei werde die Membraneigenschaften der Hohlfasern und die ggf. noch vorhandenen nichtnewtonschen Eigenschaften des Blutes im Blutplasma vernachlässigt.

Teilaufgaben:

- Literaturrecherche zur Geometrie vom humanmedizinischen und Mikro-Dialysatoren

- Übernahme der existierenden Fraunhofer-IZI Geometrie für den Mikro-Dialysator, Erstellung der numerischen Gitter für die Konvergenzstudie und die finale Rechnung

- numerische Simulation der stationären Geschwindigkeitsfelder im Mikro-Dialysator bei verschiedenen Randbedingungen

- Vergleich der Ergebnisse mit den experimentellen Daten und Ergebnissen aus bisherigen Dialysatoruntersuchungen.

- Auswertung und Darstellung der Messdaten

Literatur:

- M. Dabaghi, N. Rochow, N. Saraei et al., Miniaturization of Artificial Lungs toward Portability, Adv. Mater. Technol., 2020

- S. Geberth, R. Nowack, Praxis der Dialyse, 2011

- H. Krüsemann 1, P. Töllner, E. Westphal, J. Hofrichter and H. Seitz, Design and 3D printing of miniaturized dialyzers for laboratory use, Additive Manufacturing Meets Medicine 2021 DOI: 10.18416/AMMM.2021.2109xxx

Kontakt: Dr. M . Brede